人工智能將進高中課堂,這屆同學要和AI一起長大了嗎?

近幾年,關于人工智能的討論從未停止,人工智能也逐漸向教育延伸。2018年1月,教育部公布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017年版)》,新修訂的普通高中信息技術課程標里,加入了人工智能、物聯網、大數據處理等內容。

按照教育部要求,今年9月秋季學期,全國各省區市高中將分步實施新課程,北京等已經開始高考綜合改革試點的省份可率先實施,人工智能課程也在其中。距離秋季學期還有不到半年時間,學校準備好了嗎?

新課標統編版教材仍在修訂中

根據去年8月教育部公布的《關于做好普通高中新課程新教材實施工作的指導意見》,北京等已啟動高考綜合改革的試點省份可從2019年新高一開始啟用新教材,最遲2022年秋季,全國各地均使用新教材。

據了解,目前普通高中各學科教材仍在編寫修訂中。

統編版教材雖尚未露面,但各高校自主編寫的AI教材早已面世。據記者不完全統計,目前市面上可買到且普遍受到認可的人工智能教材至少有4套。

去年11月,根據新課標要求打造的小初高貫通式課程體系已出版,該套教材由華東師范大學教授王吉慶主編,目前已在上海嘉定一中、交大附中嘉定分校試點。據介紹,今年將有更多中小學引入這套教材。

各省份教育部門也加緊了“正規教材”的編寫。山東省初級中學《信息技術》課本的最近一次改版,納入了人工智能、手機編程等內容。江蘇省2018年蘇科版《信息技術》教材,也將編程、機器人課程、走進人工智能納入教學。

北京多所學校已開設校本課程

按照教育部提出的分步實施、自主申請原則,北京等四個已于2017年啟動高考綜合改革的省份今年可以率先實施新課程、使用新教材,人工智能課程也在其中。這意味著,今年秋季學期,人工智能或將作為“選擇性必修”課程進入北京高中生課程。

北京人工智能課程開展情況如何?記者近日走訪了解到,目前,北京市人大附中、清華附中、陳經綸中學、匯文中學等學校已開設或建立人工智能相關校本課程或社團,教授人工智能知識,引導學生開展相關研究。

匯文中學高二學生王楠(化名)加入學校的機器人社團已有一年多,她告訴記者,社團有專門的教室,提供各種機器人儀器,還有專門的老師教他們如何組建機器人,并通過電腦編程控制機器人進行各種活動。在老師的指導下,她和三名團隊成員制作的“全方位打獵車”能夠實現向固定目標發射弓箭,在東城區的一項青少年科技比賽中,這個項目獲得了一等獎。

北京市第五十中學初三學生李亦(化名)告訴記者,他們學校也開設了機器人社團,學生在社團中會學習電腦編程、組裝機器人,通過輸入指令操控機器人完成各項活動。此外,李亦在初二時參加了語音識別技術相關課程,課上老師介紹了語音識別知識,并讓學生通過校內電腦進行實踐。

校園已有機房能滿足教學需求

根據新課標《人工智能初步》模塊,學生不僅需要了解人工智能,還需要搭建簡單的應用模塊,利用開源硬件,設計并實現簡單智能系統。這對開設人工智能課程提出了硬件上的要求。

北京三十五中學在幾年前就建設了“智能科學與技術實驗室”和“人工智能機器人實驗室”,學生可以在其中開展人機互動、人工智能等深度學習。但這只是少數,記者了解到,目前北京多數學校尚沒有建設專業實驗室的基礎,已經開設人工智能相關課程的學校,也多在學校機房中進行實驗。

記者在第39屆北京青少年科創大賽上也了解到,很多AI項目的關鍵部分都是通過老師指導,在校內的機房里完成的。

“機房夠用了”,北京一所高中的信息課老師告訴記者,人工智能作為校本課程開展已有一段時間,校內機房能夠滿足目前的教學需要。對于新課標提出的硬件設施方面的要求,他表示,實驗室的設置要依據教材內容來定,統編版的教材還沒有看到,所以是不是一定需要專業實驗室還不清楚,“如果必須要有,可能在原有機房基礎上改造。”

背景

兩年發布6份文件推動AI教育進校園

記者梳理發現,從2017年7月國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,要求在中小學階段設置人工智能相關課程開始,不到兩年時間,已先后有6份文件對中小學開展人工智能教育作出要求。

其中,2018年4月,教育部《高等學校人工智能創新行動計劃》明確要開展人工智能普及教育,同時提出了對教師人才隊伍的建設,要求在教師職前培養和在職培訓中,設置人工智能相關知識和技能課程。

最近的一份文件是今年3月13日教育部公布的《2019年教育信息化和網絡安全工作要點》,提出對2萬名中小學生信息素養測評,推動在中小學階段設置人工智能相關課程,逐步推廣編程教育。

追問

人工智能課應該怎么教?

AI進課堂有必要,但應給孩子“不去研究”的選擇權

中國教育研究院研究員儲朝暉認為,AI作為一種新技術,加入到中小學課程是有必要的。同時,他也強調尊重學生個體差異,“大部分學生未來未必會專業從事AI,可能僅僅只會用到AI,要根據學生的興趣愛好,把AI教育的范圍放得寬一點,不需要步調一致,都去學相同內容。”另一方面,由于AI技術本身是發展的,因此,“究竟AI技術中的哪一部分、哪些內容、多大比例進入到課堂,也需要跟隨技術的更新與淘汰進行不斷調整”。儲朝暉以自身經歷舉例,“80年代,那時候電腦還算是新技術,我們要學習波爾代數、數據位數轉換這些,現在來看,一般人使用電腦根本不需要這些,但對于搞專業的人來講還是需要的。”對于有觀點認為應將人工智能列為必修課,儲朝暉表示,必修課程一般為通識類課程,傳授的是一種必須掌握的知識,但AI技術并不需要每一個人都掌握。他并不否認AI在未來生活中會有越來越多的應用,但他強調,“大多數人用的是技術產生的結果,而不是用它的過程和邏輯,并不是需要學習才能使用,這與通識的概念是不同的。”他認為,現在的孩子未來可能會生活在一個AI的環境里,但不同的人對AI的使用方式是不一樣的,“應該給孩子‘不喜歡、不深入研究’的選擇權,而不是去強迫。”

來源 | 新京報

按照教育部要求,今年9月秋季學期,全國各省區市高中將分步實施新課程,北京等已經開始高考綜合改革試點的省份可率先實施,人工智能課程也在其中。距離秋季學期還有不到半年時間,學校準備好了嗎?

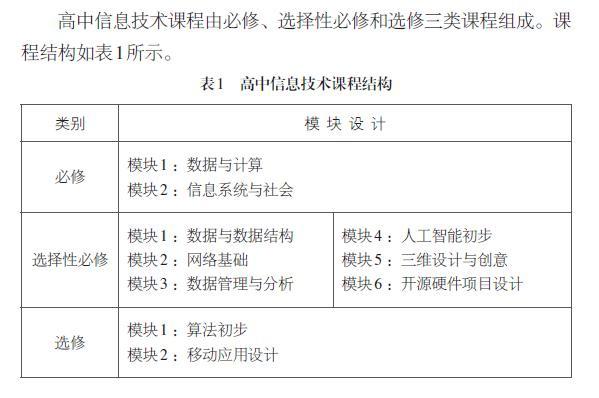

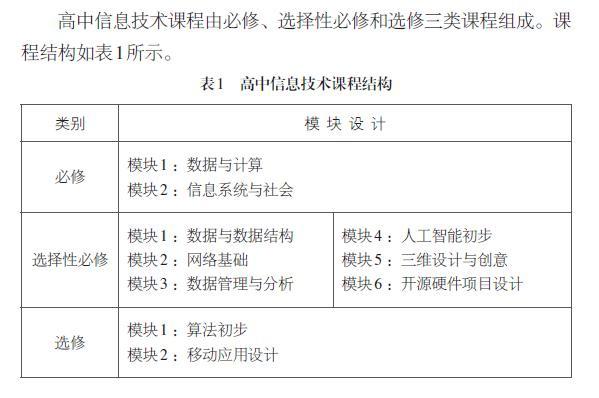

圖/新課標截圖

普通高中信息技術課程標準(2017年版)中,將人工智能初步列為選擇性必修。新課標統編版教材仍在修訂中

根據去年8月教育部公布的《關于做好普通高中新課程新教材實施工作的指導意見》,北京等已啟動高考綜合改革的試點省份可從2019年新高一開始啟用新教材,最遲2022年秋季,全國各地均使用新教材。

據了解,目前普通高中各學科教材仍在編寫修訂中。

統編版教材雖尚未露面,但各高校自主編寫的AI教材早已面世。據記者不完全統計,目前市面上可買到且普遍受到認可的人工智能教材至少有4套。

去年11月,根據新課標要求打造的小初高貫通式課程體系已出版,該套教材由華東師范大學教授王吉慶主編,目前已在上海嘉定一中、交大附中嘉定分校試點。據介紹,今年將有更多中小學引入這套教材。

各省份教育部門也加緊了“正規教材”的編寫。山東省初級中學《信息技術》課本的最近一次改版,納入了人工智能、手機編程等內容。江蘇省2018年蘇科版《信息技術》教材,也將編程、機器人課程、走進人工智能納入教學。

北京多所學校已開設校本課程

按照教育部提出的分步實施、自主申請原則,北京等四個已于2017年啟動高考綜合改革的省份今年可以率先實施新課程、使用新教材,人工智能課程也在其中。這意味著,今年秋季學期,人工智能或將作為“選擇性必修”課程進入北京高中生課程。

北京人工智能課程開展情況如何?記者近日走訪了解到,目前,北京市人大附中、清華附中、陳經綸中學、匯文中學等學校已開設或建立人工智能相關校本課程或社團,教授人工智能知識,引導學生開展相關研究。

匯文中學高二學生王楠(化名)加入學校的機器人社團已有一年多,她告訴記者,社團有專門的教室,提供各種機器人儀器,還有專門的老師教他們如何組建機器人,并通過電腦編程控制機器人進行各種活動。在老師的指導下,她和三名團隊成員制作的“全方位打獵車”能夠實現向固定目標發射弓箭,在東城區的一項青少年科技比賽中,這個項目獲得了一等獎。

北京市第五十中學初三學生李亦(化名)告訴記者,他們學校也開設了機器人社團,學生在社團中會學習電腦編程、組裝機器人,通過輸入指令操控機器人完成各項活動。此外,李亦在初二時參加了語音識別技術相關課程,課上老師介紹了語音識別知識,并讓學生通過校內電腦進行實踐。

校園已有機房能滿足教學需求

根據新課標《人工智能初步》模塊,學生不僅需要了解人工智能,還需要搭建簡單的應用模塊,利用開源硬件,設計并實現簡單智能系統。這對開設人工智能課程提出了硬件上的要求。

北京三十五中學在幾年前就建設了“智能科學與技術實驗室”和“人工智能機器人實驗室”,學生可以在其中開展人機互動、人工智能等深度學習。但這只是少數,記者了解到,目前北京多數學校尚沒有建設專業實驗室的基礎,已經開設人工智能相關課程的學校,也多在學校機房中進行實驗。

記者在第39屆北京青少年科創大賽上也了解到,很多AI項目的關鍵部分都是通過老師指導,在校內的機房里完成的。

“機房夠用了”,北京一所高中的信息課老師告訴記者,人工智能作為校本課程開展已有一段時間,校內機房能夠滿足目前的教學需要。對于新課標提出的硬件設施方面的要求,他表示,實驗室的設置要依據教材內容來定,統編版的教材還沒有看到,所以是不是一定需要專業實驗室還不清楚,“如果必須要有,可能在原有機房基礎上改造。”

背景

兩年發布6份文件推動AI教育進校園

記者梳理發現,從2017年7月國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,要求在中小學階段設置人工智能相關課程開始,不到兩年時間,已先后有6份文件對中小學開展人工智能教育作出要求。

其中,2018年4月,教育部《高等學校人工智能創新行動計劃》明確要開展人工智能普及教育,同時提出了對教師人才隊伍的建設,要求在教師職前培養和在職培訓中,設置人工智能相關知識和技能課程。

最近的一份文件是今年3月13日教育部公布的《2019年教育信息化和網絡安全工作要點》,提出對2萬名中小學生信息素養測評,推動在中小學階段設置人工智能相關課程,逐步推廣編程教育。

追問

人工智能課應該怎么教?

AI進課堂有必要,但應給孩子“不去研究”的選擇權

中國教育研究院研究員儲朝暉認為,AI作為一種新技術,加入到中小學課程是有必要的。同時,他也強調尊重學生個體差異,“大部分學生未來未必會專業從事AI,可能僅僅只會用到AI,要根據學生的興趣愛好,把AI教育的范圍放得寬一點,不需要步調一致,都去學相同內容。”另一方面,由于AI技術本身是發展的,因此,“究竟AI技術中的哪一部分、哪些內容、多大比例進入到課堂,也需要跟隨技術的更新與淘汰進行不斷調整”。儲朝暉以自身經歷舉例,“80年代,那時候電腦還算是新技術,我們要學習波爾代數、數據位數轉換這些,現在來看,一般人使用電腦根本不需要這些,但對于搞專業的人來講還是需要的。”對于有觀點認為應將人工智能列為必修課,儲朝暉表示,必修課程一般為通識類課程,傳授的是一種必須掌握的知識,但AI技術并不需要每一個人都掌握。他并不否認AI在未來生活中會有越來越多的應用,但他強調,“大多數人用的是技術產生的結果,而不是用它的過程和邏輯,并不是需要學習才能使用,這與通識的概念是不同的。”他認為,現在的孩子未來可能會生活在一個AI的環境里,但不同的人對AI的使用方式是不一樣的,“應該給孩子‘不喜歡、不深入研究’的選擇權,而不是去強迫。”

來源 | 新京報

上一篇:基礎教育如何順應人工智能時代需求

下一篇:中國人工智能計算力發展評估報告